2024/07/04 13:39

今回はLeica1 C型のフルオーバーホールを紹介致します!

まず、ライカC型はバルナックライカの初代量産型カメラであるA型にレンズ交換式のL39マウントを取り付けたモデルになります。

細かく言うとネジ違い等がありますが、機構自体は同じものになります。

初代だけあって1930~1931年まで製造されている2次大戦前のカメラになります。

真鍮素地のボディにブラックペイント、文字は象嵌という仕様で、今見ると工業製品兼工芸製品のような美しさがあります(^^)

今回は前回のⅢfのオーバーホールでどういうことをやっているのかは掲載しておりますので、

C型特有のものをご紹介致します。

まず、C型の代名詞レンズマウントとフランジバックの関係をご紹介致します。

フランジバックとはフィルム面とレンズマウントの距離のことで、

計測方法はフィルム圧着板とレンズマウントを画像のようなデプスゲージやダイヤルゲージで深さを測定する形となります。

入荷時フランジバックの計測をすると29.7mmでした。

一般的なバルナックライカのフランジバックは28.8mmです。

これはC型の初期はカメラごとにフランジバックの距離が異なっており、カメラとレンズをペアで調整・販売していたことからきております。

C型は後期になるとレンズマウントにゼロマークと言われる刻印が刻まれているものが登場し、

ここでフランジバックが28.8mmに統一され、レンズの交換が容易になりました。

話を戻すとこのままのフランジバック(29.7㎜)だと使いずらいので28.8㎜にします。

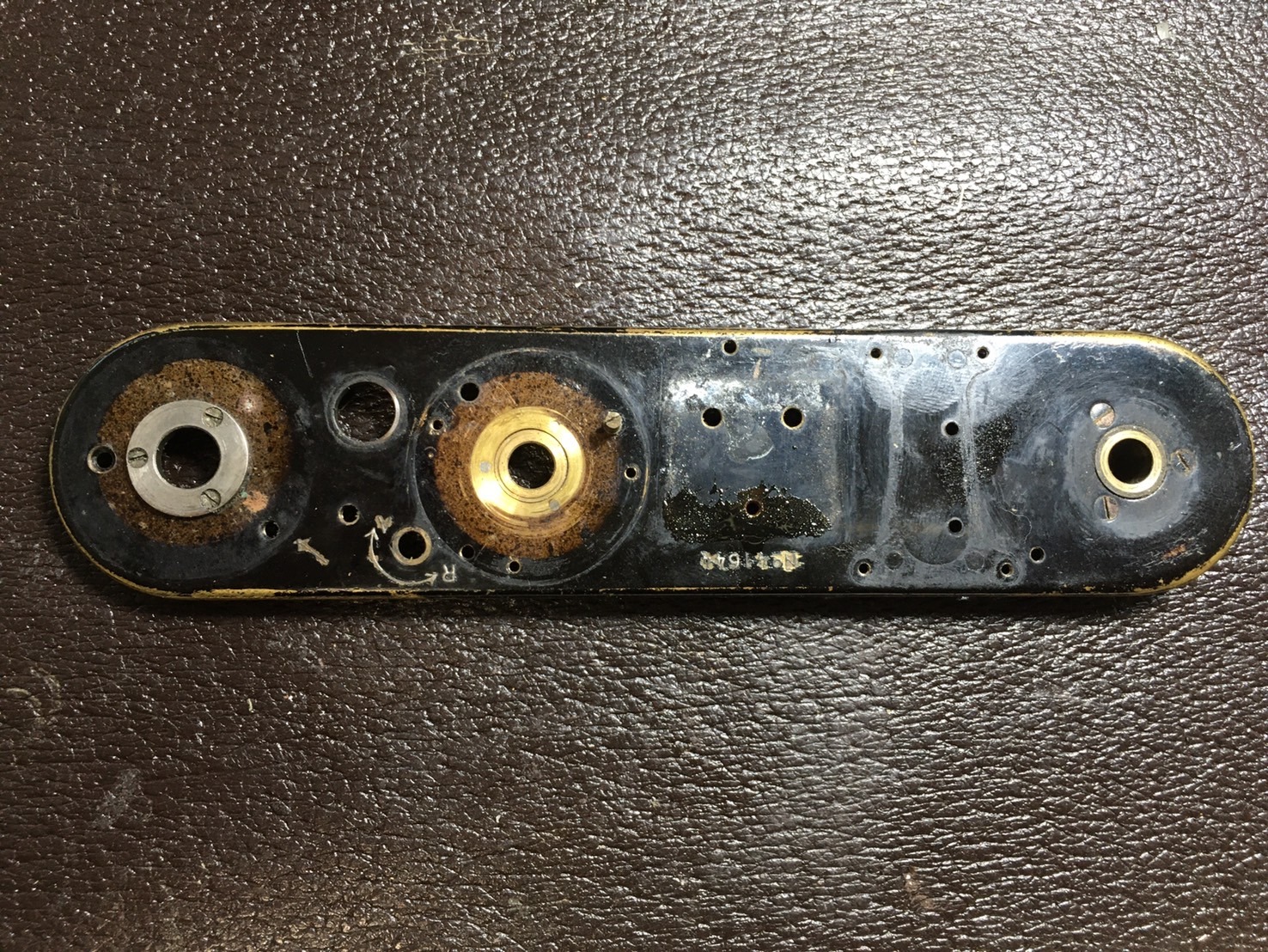

まず、マウントを取り外します。

マウント外したら紙製のシム(距離調整)を嚙ませてあったのでこれを取り外します。

ここでまたフランジバックを測定します。

こちらは29.0㎜でまだ0.2㎜距離を縮めたいです。

ここで、選択肢として

①:今のレンズマウントを削る

②:ボディカバーを削る

③:マウントを交換する

の3択かと思います。

まず、

①ですが当時物のマウントはレアなので戻せない状態にはしたくないのでNG。

②はグッタペルカが純正で削るのが難しいのとやはり純正品を戻せない状態にはしたくないのでNG。

ということで③を採用です。

ちょうどゼロマーク付きのマウントが在庫にありましたのでこちらに交換します。

こちらで計測すると28.8㎜でばっちりです!

次は分解になります。

やはり1930年のこのカメラは年代相応に全体的に汚れが多く、このままでは気持ちよく使えませんね💦

ということで全て分解します。

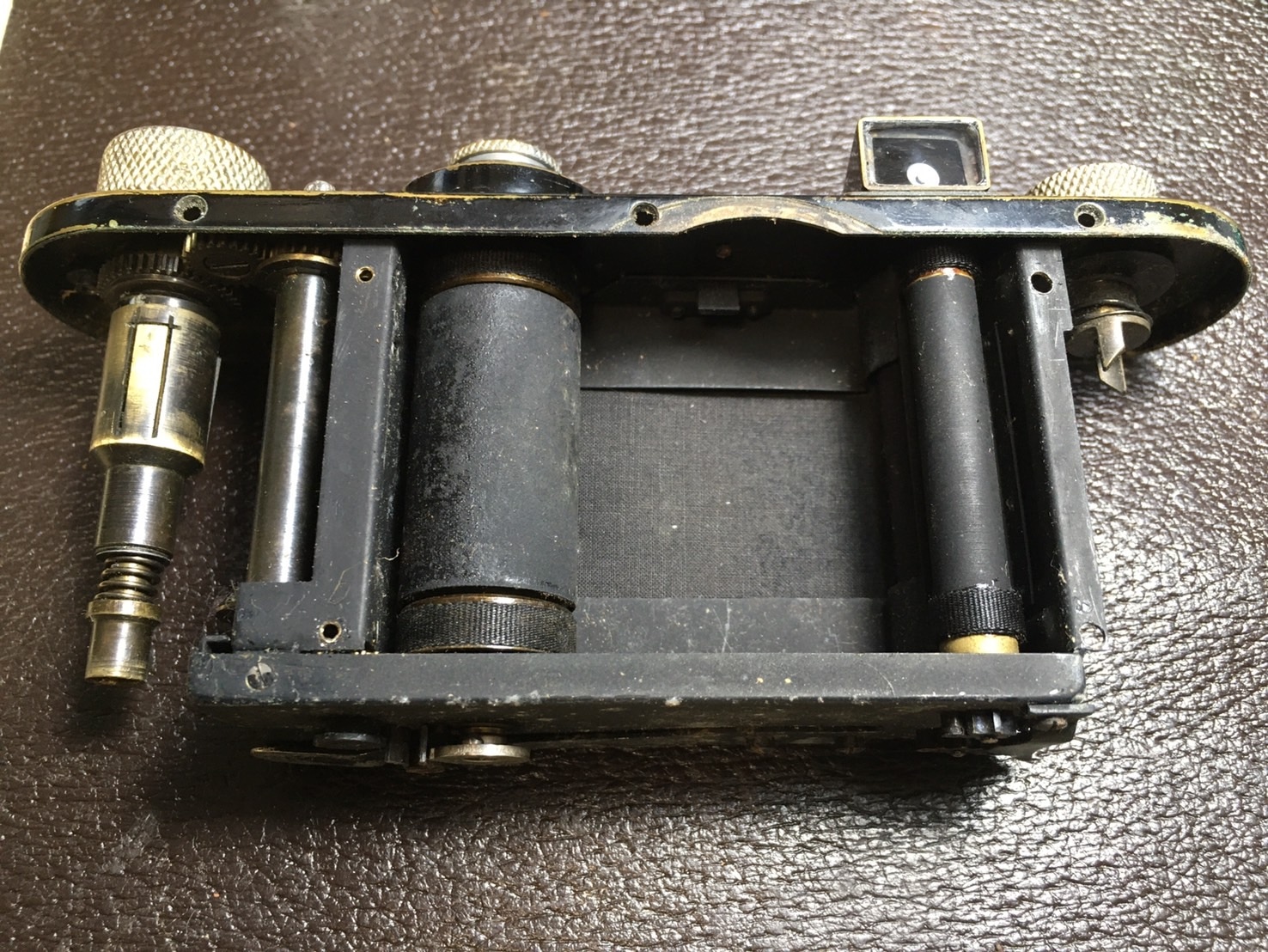

この写真は私のブログをご覧頂いている方にはまあ普通の分解写真ですが、

今回はC型なので徹底的に分解しました。

板金ライカのトップフレーム部ですね!

これを…

こうします。

トップフレームにハマっている軸受けパーツも全て外し、

本当にシャッタードラム以外のものを全て清掃し、必要があればバフ掛けし、注油していきます。

シャッタードラムは全機種共通して外さない方が良いです。

軸が曲がります。

ファインダーは清掃し写りはばっちりです。

あとは組み立て仕上げます。

これで気持ちよく使えるようになりました!

最後に整備内容の概要を記載します。

◆作業内容◆

・外観清掃

・シャッター幕交換

・シャッターリボン交換

・機構部清掃/注油

・光学系清掃

・動作確認

【外観清掃】

・塗料に攻撃性のないクリーナー剤で拭き上げ

【機構部清掃/注油】

・シャッタードラム 清掃/注油/バフ掛け

・テンショナードラム 清掃/注油/バフ掛け

・各種ギア 清掃/注油/バフ掛け

・巻上げ機構 分解/清掃/注油/バフ掛け

【光学系清掃】

・ファインダー 清掃

・対物/接眼レンズ 清掃

【動作確認】

・フィルム巻上げ動作確認

・フィルム巻戻し動作確認

・フィルムカウンター動作確認

・ファインダー良好

・シャッタースピード調整

やはり、この当時のカメラはオーバーホールで本当に作動感が変わりますので整備していて気持ちいいですね!

それではここまで読んでいただきありがとうございます😊

持ち込み整備も下取りもやってますのでご入用の方はお問い合わせくださいませ!

よろしくお願いいたしますm(__)m